Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*

Exclusivo para Firmas Selectas

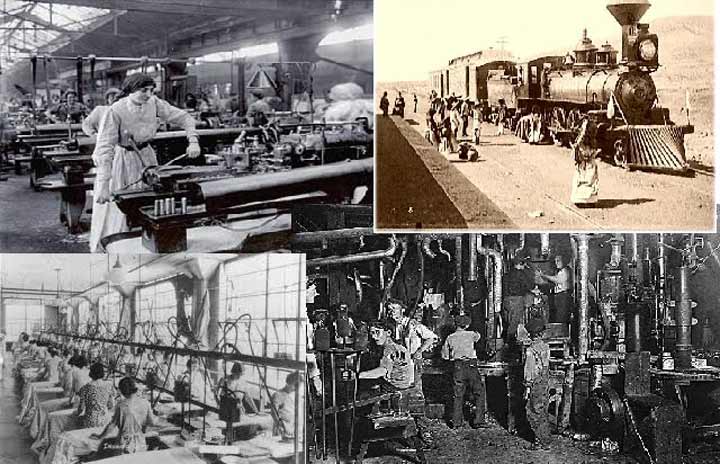

El fin del siglo XIX y el inicio del XX no sólo fue un cambio cronológico, sino que trajo al mundo un nuevo fenómeno en la historia del capitalismo: el paso de la era de la primera revolución industrial, basada en la máquina de vapor, al de otra surgida con la segunda revolución industrial, basada en el uso del petróleo y de la electricidad.

Esos dos elementos transformaron la vida social: aparecieron las máquinas contemporáneas movidas con gasolina o diésel, que alteraron la faz de las industrias; el motor de combustión llevó pronto al automóvil, al ferrocarril eléctrico, los tranvías, los navíos transoceánicos y el avión; comenzó la iluminación urbana, pero también la pavimentación de calles o el despegue de la industria química, e incluso la renovación del arte, que tuvo en el cine un avance espectacular. Al comenzar la década de los años 20 la vida de las familias igualmente se transformaría con la aparición de los primeros “electrodomésticos”. De allí a los plásticos…

Los EE.UU., cuna de la segunda revolución industrial, también despegaron como potencia. Su indudable progreso se convirtió en un referente del avance de la civilización humana. Europa no se quedó atrás y dio brillo a su propio desarrollo capitalista. El mundo occidental se colocaba a la vanguardia del crecimiento y del progreso.

Pero, como suele sostener la sabiduría popular, no todo lo que brilla es oro. Ese fantástico progreso se asentó sobre el surgimiento de gigantescas empresas que pasaron a controlar ramas enteras de la producción, distribución y comercialización de productos, liquidando la era del capitalismo de libre competencia.

Su nivel de concentración y centralización de capitales llegó a ser inédito respecto a toda la historia económica anterior. Esos monopolios se lanzaban al mundo para conquistar mercados, zonas de influencia, espacios de inversión y fuentes de materias primas. La expansión se hizo indetenible y fue acompañada por los Estados de origen de tales empresas, de modo que la fusión entre intereses privados y aparatos estatales condujo, también de forma inevitable, al imperialismo, la nueva forma de dominio mundial de los monopolios capitalistas y las potencias que los patrocinaron.

La nueva era mereció un agudo análisis por parte de V. I. Lenin (1870-1924) en su libro “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. Escrita en Zurich, entre enero y junio de 1916, y publicada por primera vez a mediados de 1917 en Petrogrado, por la editorial Zhizn y Znanie, la obra fue, según su propio autor, un “folleto” de divulgación popular, en el cual se valió de un lenguaje indirecto, a fin de eludir la implacable censura zarista.

La esencia del libro la constituyen los cinco rasgos del imperialismo que Lenin caracterizó así:

1) La concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este ¨capital financiero¨, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías adquiere una importancia particularmente grande; 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.

Gracias a ese libro, el mundo contemporáneo pudo comprender la naturaleza del imperialismo como fase superior y “última” del capitalismo. Es una coincidencia histórica que el centenario de su publicación, este 2016, se produzca cuando América Latina vive igualmente un momento crucial de su propia historia cuando una serie de gobiernos progresistas y de nueva izquierda han debido tomar el camino de la lucha contra el imperialismo para tratar de conducir a sus sociedades a una era de buen vivir, dignidad y soberanía.

Nuestra América Latina, que desde la época de la independencia había orientado su economía y comercio hacia Europa, se encontró, en el tránsito entre los siglos XIX y XX, con la inexorable realidad del imperialismo norteamericano, que se proyectó sobre la región. Ya Simón Bolívar (1783-1830) había advertido, en pleno proceso independentista de las colonias españolas, los afanes expansivos de los EE.UU. y el uso a conveniencia de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”, 1823) que comenzó a realizar.

Bolívar soñó en la unidad de la América antes española, pero sin los EE.UU., cuya historia y cultura les eran absolutamente extrañas a la región. Incluso llegó a expresar, en una frase que se ha vuelto célebre: «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad».

Las empresas norteamericanas llegaron a fines del siglo XIX. El expansionismo neocolonial (porque eso es el imperialismo) ya se hizo presente en Cuba durante el proceso de su independencia (1895-1898). Supo denunciarlo claramente el Apóstol José Martí (1853-1895). Bajo el pretexto de salvaguardar sus intereses, los EE.UU. intervinieron en la isla declarando la guerra a España.

Al comenzar el siglo XX, América Latina se convertía en el campo directo de las acciones imperialistas, que actuaron en apoyo a los separatistas de Panamá (1903), pero solo para lograr de inmediato la concesión del Canal, que controlaron por décadas. Paralelamente llegaron las incursiones en Centroamérica, abriendo campo, entre otras, a la United Fruit Co. La fiebre por el petróleo lanzó a los monopolios norteamericanossobre toda Latinoamérica e, incluso, como ocurrió en Ecuador, disputando terreno a las petroleras inglesas.

(Por cierto, la historia del petróleo en América Latina tiene el mismo color que el de este mineral natural.)

El imperialismo presentaba, al mismo tiempo, ese rostro de progreso y adelanto al que antes hice referencia. El caudillo liberal-radical ecuatoriano Eloy Alfaro (1842-1912) admiraba a los EE.UU. y veía en esta potencia un signo del futuro civilizatorio. Pero también supo entender su fuerza arrolladora, de modo que en 1896 convocó a un congreso continental realizado en México, y que tuvo un triple propósito: solidarizarse con la causa independentista de Cuba, con la de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y, ante todo, sujetar a la Doctrina Monroe a un Derecho Público Americano, pues los EE.UU. no tuvieron límite alguno para violentar soberanías bajo el supuesto del “americanismo”.

La reunión resultó un fracaso: apenas concurrieron ocho delegaciones. En Ecuador se denunció el boicot norteamericano. De todos modos, el Congreso Internacional de México aprobó un contundente documento antiimperialista.

En cambio sí tuvo éxito la creación, bajo iniciativa norteamericana, de la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas (1890-1902), transformada en Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas (1902-1910) y sustituida por la Unión Panamericana (UP, 1910), en la IV Conferencia Interamericana de Buenos Aires.

La UP fue la primera institución de carácter continental en la nueva era del imperialismo. Desde entonces, los EE.UU. no cejaron en sus iniciativas por consolidar un enorme espacio continental unificado bajo su hegemonía, con el propósito de asegurar su propia defensa, proteger sus intereses y expandir sus capitales en una Latinoamérica que largamente fue considerada por los gobernantes norteamericanos como el “traspatio” de los EE.UU.

En 1915, a nombre del demócrata Woodrow Wilson (1913-1921), presidente de los Estados Unidos, el Secretario de Estado invitó a las repúblicas de Centro y Sur América, a participar en el Primer Congreso Financiero Panamericano que, bajo la presidencia de William G. McAdoo, Secretario de Hacienda, se realizó en el Edificio Panamericano de Washington, entre el 24 y el 29 de ese año.

*En ese Congreso participó un numeroso grupo de banqueros norteamericanos y tres representantes por cada uno de estos 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Como delegados por la República del Ecuador, presidida entonces por el caudillo liberal Leonidas Plaza Gutiérrez (1912-1916), participaron los doctores Juan Cueva García, Vicente Gonzales B. y Enrique Gallardo.

El propósito central del Congreso fue “establecer relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias” entre los países de Centro y Sur América con los Estados Unidos. Cabe destacar que el Secretario McAdoo, en su Carta-informe al Presidente en la que le decía: hasta hoy, los créditos hacia los países latinoamericanos “han descansado casi por completo en Europa”, pero la gran guerra (se refiere a la Primera Guerra Mundial, 1914-1918) los suspendió, y recomendaba: “éstos deben ser reemplazados por créditos de los Estados Unidos… si deseamos aumentar la influencia mercantil y económica de los Estados Unidos en aquellos países”.

A su vez, el Dr. L. S. Rowe, Secretario General del Congreso, sostuvo en su Informe que los efectos de la guerra europea “se hacían sentir agudamente en todos los países de la América Central y la América del Sur, los cuales veían en los Estados Unidos la única salvación posible ante las dificultades financieras con que se luchaba”. El Congreso igualmente trataba de llevar a Latinoamérica la idea de un Banco Central, como el que en 1913 habían creado los EE.UU. al establecer el sistema de la Federal Reserve.

También aprobó el fortalecimiento de “los medios de transporte oceánicos”; la mejora en las comunicaciones cablegráficas y la búsqueda de “legislación uniforme” entre los países, para imponer el “patrón oro” y regular lo relativo a letras de cambio, documentos mercantiles, conocimientos de carga, franqueo, derechos de giros y paquetes postales, clasificación de mercancías, reglamentos de aduana, certificados y facturas consulares, derechos de puerto, agentes viajeros, marcas de fábrica, patentes, derechos de propiedad literaria y artística, y arbitraje mercantil.

Como puede advertirse, tanto la Unión Panamericana como el Primer Congreso Financiero marcan el inicio de un largo camino imperialista que llegó hasta nuestros días: en 1948 se constituyó la Organización de Estados Americanos (OEA) que pasó a ser un instrumento de la guerra fría para afirmar las “democracias” y rechazar todo avance del “comunismo”; y desde 1990 los intentos por crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyo fracaso condujo a la estrategia de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Lo que la historia no puede evitar es que los pueblos tomen conciencia de las situaciones de expansión y dominio. Y es lo que ha venido ocurriendo en América Latina. La Revolución Cubana (1959) fue pionera en triunfar y superar el capitalismo. Para contrarrestarla, los EE.UU. impulsaron el programa “Alianza para el Progreso” (Alpro). Paradójicamente, en Ecuador hubo sectores y hasta empresarios que vieron en Alpro un intento del “comunismo” internacional, simplemente porque tal programa pretendía la consolidación capitalista de la región, superando el viejo sistema “precapitalista” de las haciendas, controlado en Ecuador por una poderosa y tradicional clase terrateniente.

En 1970 Salvador Allende intentó la vía pacífica al socialismo. El intento fue arrasado por la triple conjunción de militares-fascistas, empresarios de derecha e imperialismo. El anticomunismo, como se vio en el Cono Sur latinoamericano de aquellos tiempos, condujo a las más escandalosas violaciones de derechos humanos y en Centroamérica hasta al genocidio de poblaciones, como ocurrió en Guatemala.

América Latina conoce bien al imperialismo. Lo ha experimentado en cada oportunidad en que los intereses soberanos de las naciones latinoamericanas han chocado con los intereses de los gigantes monopolios capitalistas y de los Estados imperialistas.

Por eso, los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en Nuestra América Latina han levantado las banderas del antiimperialismo, por necesidad histórica. Y en ese contexto se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que acaba de realizar su IV Cumbre en Quito, Ecuador, entre el 26 y 27 de enero.

Esta nueva institución continental, que ha excluido a los EE.UU. y al Canadá, tiene sentido como iniciativa de la región latinoamericana, sin el antiguo tutelaje de los EE.UU. Es la entidad que necesariamente deberá superar a la OEA. Y probablemente al interior de la Celac deberán nacer las nuevas instituciones del siglo XXI que permitan igualmente la superación de la vieja institucionalidad nacida en la segunda posguerra mundial, que ha llevado el sello de los intereses de las potencias imperialistas de la época.

Se trata de crear una nueva regionalización en la cual América Latina no solo defienda su soberanía, dignidad e independencia, sino que también logre armonizar otro tipo de convivencia con los EE.UU., sobre la base del respeto y la buena convivencia. Un proyecto que cuestiona la visión tradicional en las relaciones entre EE.UU. y América Latina.

Quito 01/febrero/2016

ag/jpm