Los latifundios en América Latina tienen una larga historia. Su origen se remonta a la época colonial. En las mayores regiones americanas y particularmente donde se asentaron las altas culturas de mayas, aztecas e incas, la Corona de España fue la potencia colonizadora durante los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque tuvo competidores menores: la corona de Portugal en Brasil y los mercantilistas británicos, franceses y holandeses en algunos puntos costaneros y en el Caribe.

Los conquistadores españoles, diferenciados por jerarquías y posición social, fueron los primeros en adquirir la propiedad sobre tierras que tomaron de las poblaciones aborígenes, cuya vida autónoma fue destruida. Se hicieron de estancias y tierras de sembradura en los campos, pero también de solares en las nacientes ciudades que fundaron. Pero no todos recibieron tierras. Las más grandes pasaron a quienes encabezaron los procesos de conquista. El resto de soldados solo tuvieron tierras menores. Además, solo un 10 por ciento de los capitanes de conquista recibieron encomiendas, es decir, asignación de comunidades indígenas para que, a cambio de protección y catecismo, tributaran a los señores terratenientes.

Si bien las autoridades reales pronto intervinieron para regular la propiedad y las tomas de tierras, prohibiendo la usurpación de las que tenían las comunidades indígenas, igualmente muy pronto los criollos descendientes de los primeros conquistadores aprendieron y crearon mecanismos para acumular tierras y subordinar a los indígenas y a los campesinos que comenzaron a crecer e incorporarse al trabajo en las nacientes estancias, haciendas, plantaciones y otros grandes latifundios. La propiedad terrateniente y la explotación a los campesinos e indígenas sometidos por variadas formas de servidumbre (casi feudales, como el concertaje), fueron el sustento del poder económico, social y político de una escasa élite de familias de criollos, normalmente “blancos”, de acuerdo con las clasificaciones del régimen colonial. Las reformas borbónicas del siglo XVIII favorecieron la consolidación de las haciendas latinoamericanas, que, a raíz de la independencia, florecieron casi sin límites durante el siglo XIX, al compás de la afirmación de los Estados nacionales, sujetos al poder hegemónico de las clases terratenientes, predominantes en todos los países frente a otros grupos económicos como los comerciantes y los banqueros (un núcleo que solo creció desde mediados del siglo XIX). Indígenas y campesinos perdieron tierras. La legislación nacional y las instituciones estatales garantizaron las extensas propiedades históricamente tomadas por los terratenientes, que perdieron la conciencia sobre el origen de su situación como clase dominante y propietaria.

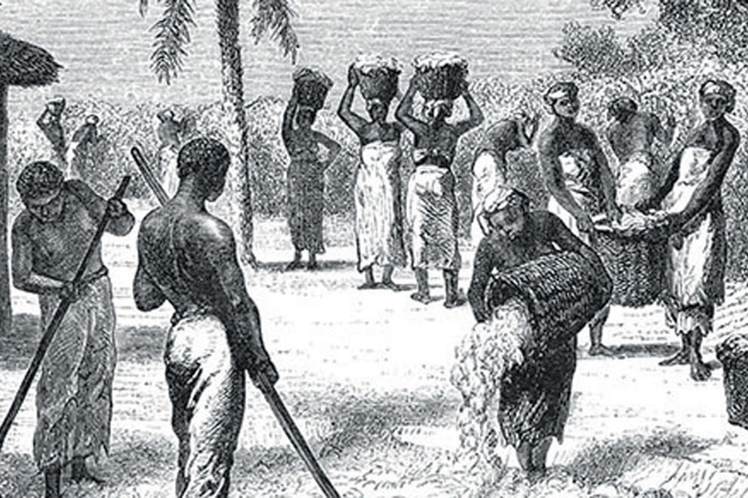

El régimen de las haciendas fue particularmente fuerte en México y los países centroamericanos con amplias poblaciones indígenas, y también en los países andinos con similares características: Ecuador, Perú y Bolivia. El de plantaciones, en cambio, aprovechó fuerza de trabajo esclava y campesina semi asalariada, con particular vigencia en Brasil y Cuba, así como en zonas de producción tropical o costanera en el resto de lo que hoy constituye América Latina. Existe abundante bibliografía y estudios sobre las haciendas latinoamericanas, que han permitido esclarecer cómo ellas generaron las bases del poder político en toda la región.

Las haciendas del Ecuador participan del proceso general ocurrido en América Latina y su vigencia se extendió hasta mediados del siglo XX. El sistema que se conformó sobre su matriz económica y de explotación social, explica la vida política del país tradicional y marcó el cuadro del subdesarrollo ecuatoriano, que al comenzar la década de 1960 daba cuenta de uno de los países más atrasados y pobres en todo el continente. Solo con la reforma agraria decretada en 1964 por una dictadura militar anticomunista, sujeta a las estrategias de la Alianza para el Progreso y, paradójicamente, al mismo tiempo desarrollista, se pudo superar el régimen de las haciendas y propiciar el acelerado desarrollo capitalista del Ecuador, que se afirmó en dos décadas: los 60 y, sobre todo, los 70, cuando el crecimiento despegó en forma inédita gracias a la riqueza petrolera, que transformó al país.

Conocí directamente el régimen de hacienda serrana, aunque solo en la universidad adquirí los conocimientos necesarios para entender aquellas realidades. Supe comprender lo que significaba que las haciendas tuvieran extensiones gigantescas (algunos propietarios llegaron a tener varias haciendas que, en conjunto, sumando su tamaño, sobrepasaron la extensión de una provincia). Conocí el huasipungo y la vida de las familias indígenas sometidas a ese inhumano sistema. Ver una hacienda serrana era como ver todas. Productoras de cebada y trigo, maíz, papas, habas, diversos vegetales; haciendas lecheras y proveedoras de variadas carnes, abastecían las ciudades y a las familias propietarias, en un país con mercado absolutamente estrangulado, tal como lo habría de comprobar la CEPAL, institución que planteaba la reforma agraria como estrategia para la industrialización sustitutiva de importaciones que, de otro modo, no era posible. La pobreza y las prácticas rutinarias solo garantizaban el rentismo “señorial” de los patrones.

Recientemente visité una hacienda serrana. Por la región hay otras haciendas similares. Naturalmente los tiempos son distintos. Y, en general, ha existido una especie de nuevo patrón de comportamiento, al menos en la zona visitada, que es muy turística. Buena cantidad de viejas haciendas son ahora hosterías que se arriendan para descanso temporal o vacaciones. Tienen buenos servicios. La producción está mecanizada. Los ganados bajo buen manejo. Trabajadores asalariados y conocedores de su oficio. La que visité es hacienda lechera.

Existen algunos estudios sobre las nuevas haciendas ecuatorianas, pero todavía es necesario seguirlas con investigaciones más amplias, para entender sus lógicas de articulación al capitalismo nacional, así como sus estructuras internas. En todo caso, de acuerdo con las estadísticas a las que se puede acudir, en el país se ha producido una reconcentración de las tierras y es necesario potenciar los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, para quienes se han establecido algunas normas diferenciadas con disposiciones y principios que fija el actual Código del Trabajo. En todo caso, las haciendas tradicionales han quedado para la nostalgia de los antiguos propietarios y sus descendientes, tanto como para los estudios históricos. Las nuevas haciendas lucen dinámicas y la agroproducción de ellas merece considerarse, en un país en el cual el gobierno central está más interesado en los mercados abiertos, las zonas francas, la competitividad capitalista, el fomento a los servicios financieros, las exoneraciones de impuestos, flexibilidad laboral, privilegio del comercio, las construcciones, los bancos y, además, los tratados de libre comercio, que inevitablemente afectarán a los sectores auténticamente productivos, como la industria y la agricultura, descuidados en las lógicas aperturistas inspiradas en el neoliberalismo “libertario” de la gente vinculada con el Ejecutivo.

rmh/jjpmc