Presencia de la muerte en la obra de García Márquez

En toda su monumental obra literaria, Gabriel García Márquez no hace cosa distinta de la de recrear los momentos estelares de la existencia humana en sus diversas dimensiones (el amor, el diario vivir, los sueños secretos, las ambiciones, los fracasos y sobre todo, la de la impresión central de los seres humanos: la presencia de la muerte), pero de manera especial y precisa, este misterio visible o invisible de la muerte, como si ello fuera para Gabo un sistema obsesivo en su múltiples canteras narrativas.

Presencia de la muerte en la obra de García Márquez

En toda su monumental obra literaria, Gabriel García Márquez no hace cosa distinta de la de recrear los momentos estelares de la existencia humana en sus diversas dimensiones (el amor, el diario vivir, los sueños secretos, las ambiciones, los fracasos y sobre todo, la de la impresión central de los seres humanos: la presencia de la muerte), pero de manera especial y precisa, este misterio visible o invisible de la muerte, como si ello fuera para Gabo un sistema obsesivo en su múltiples canteras narrativas.

Los párrafos iniciales

No son pocos los cuentos, las novelas y las crónicas de García Márquez en donde el párrafo con que inicia esos textos prodigiosos tiene que ver con la alucinante presencia de la muerte. Por ejemplo, en su cuento juvenil “Alguien desordena estas rosas” (1952), dice para empezar: “Como es domingo y ha dejado de llover, pienso llevar un ramo de rosas a mi tumba”.

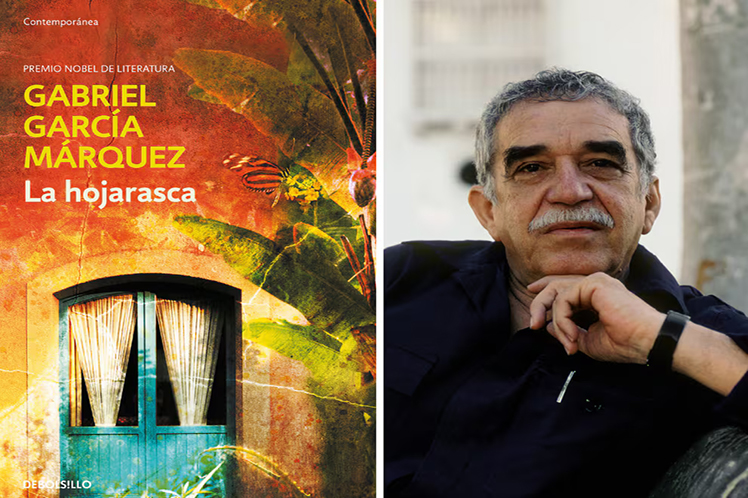

Su primera novela La hojarasca (1955) lleva como epígrafe un fragmento de Antígona de Sófocles que reza: “Y respecto del cadáver de Polinice, que miserablemente ha muerto, dicen que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo entierre ni lo llore…”, y en el capítulo que abre la novela, escribe el joven fabulista de Macondo: “Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo… etc.”. Y luego pasa a historiar episodios de un extraño médico que llegó a Macondo muchos años atrás, con descripciones detalladas del cadáver de ese doctor que se había ahorcado en la madrugada.

En su cuento “La viuda de Montiel”, García Márquez empieza por contarnos: “Cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda, pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto”. El cuento termina así: “¿Cuándo me voy a morir?. La Mamá Grande levantó la cabeza: -Cuando te empiece el cansancio del brazo”.

Y en el comienzo de “Los funerales de la Mamá Grande”, el narrador nos dice que ella “murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el Sumo Pontífice”.

En Cien años de soledad (1967), el escritor inicia su epopeya con una visión del fallido fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, pero culmina con un ventarrón apocalíptico que arrasaría a Macondo, bajo el designio de que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Por el contrario, en alguno de sus cuentos de madurez, los muertos solo son cangrejos víctimas de una matazón “porque el mundo estaba triste desde el martes”. En otro, los niños se quedan estupefactos viendo a un ahogado hermoso que les traía caracoles. En “Muerte constante más allá del amor”, al senador Onésimo Sánchez “le faltaban seis meses y once días para morirse…”. Y en otra historia delirante, el trasatlántico “Halalcsillag” chorreaba por sus flancos “las aguas antiguas y lánguidas de los mares de la muerte”.

En “Blacamán, el bueno, vendedor de milagros”, el narrador cuenta de que “si acaso (el protagonista) se ha vuelto a morir lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre”.

En contraposición a ese lapidario orbe lúgubre, en El otoño del patriarca (1975), la muerte se convierte en efervescente sinónimo de júbilo cuando se conoce el deceso del déspota criollo, en infinita alegría de libertad, porque con esa muerte tan esperada “el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado”.

Crónica de una muerte anunciada (1981) empieza por el final: “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo”. Y al final, su fantasma se le apareció a tía Wenefrida Márquez, hasta que “se derrumbó de bruces en la cocina”.

En el primer párrafo de El general en su laberinto (1989), José Palacios, el servidor más antiguo de Simón Bolívar lo encontró flotando en la bañera desnudo y con ojos abiertos, lo que lo hizo pensar que se había ahogado. Y al final, cuando el Libertador vio por última vez el diamante de Venus aquella noche decembrina, el genio de García Márquez entrevió en la quinta cerrada por el duelo “los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse”.

En Del amor y otros demonios (1994), comienza por aludir que están vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara. El cadáver de una niña hermosa cobra vida entonces con el fulgor de su interminable cabellera. Y en “Buen viaje, señor presidente” (de los Doce cuentos peregrinos) el protagonista está sentado en un escaño de madera, “con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón, y pensando en la muerte”.

Y cuando la muerte tan temida no está en el inicio de los textos de Gabo, la encontramos en los finales, como en “La tercera resignación” (1947), su primer cuento, publicado en el suplemento Fin de semana de El Espectador, dirigido por Eduardo Zalamea Borda, texto en el que el protagonista se ve vivir dentro del ataúd, y que finaliza de esta manera: “Pero estará tan resignado a morir, que acaso muera de resignación”. Y en su novela primigenia, La hojarasca, culmina con las siguientes palabras, cuando van a sepultar al médico maldito: “Los hombres hacen un último esfuerzo; se estiran con los talones clavados en el suelo, y el ataúd queda flotando en la claridad, como si llevaran a sepultar un navío muerto”.

El sueño de los cuartos infinitos

En el capítulo 7 de Cien años de soledad, García Márquez logra ascender a una de las máximas cumbres de su genio narrativo, cuando recrea el final de José Arcadio Buendía, amarrado al castaño, convertido en una ruina humana y quien, amparado por Prudencio Aguilar, otro moribundo de la historia, “se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos”, una hermosa y singular alegoría de la muerte.

Cuando se quedaba dormido, José Arcadio soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual y de ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, “cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo en camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad”. Pero dos semanas más tarde, estando José Arcadio en el laberinto de sus sueños, Prudencio Aguilar “le tocó el hombro en un cuarto intermedio, y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real”.

Fue cuando Úrsula. Mientras le llevaba el desayuno, vio a Cataure, hermano de Visitación, resurrecto de la peste del insomnio, y lo confundió con Melquíades. Al preguntarle por qué había vuelto, él “le contestó en su lengua solemne: -He venido al sepelio del rey”.

* * *

Y ya en la cumbre de su historia y en el enigma de los vaticinios, García Márquez recrea la larga vejez infantil de su personaje central, Úrsula Iguarán, hasta que Santa Sofía de la Piedad la encontró muerta el Jueves Santo a la edad de ciento veintidós años.

¿Quién le diría al genial fabulista de Macondo que también él dejaría de existir un Jueves Santo? Exactamente un 17 de abril de 2014, en la Ciudad de México, a la edad de 87 años recién cumplidos.

rmh/jldg