La ciudadanía se expresa en las urnas

Por Javier Larraín

A media noche del domingo 17 de agosto las izquierdas y progresismos latinoamericanos y caribeños recibían uno de los mayores baldazos de agua fría en lo que va de este siglo: el desalojo, mediante votos, de la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia.

Las Elecciones Generales se realizaron en calma, de acuerdo al cronograma previsto por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), con nueve binomios (presidentes/vicepresidentes) disputando por hacerse del Ejecutivo.

El campo nacional- popular participó a tres bandas: 1) Eduardo Del Castillo, candidato del oficialismo por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); 2) Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, exvicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y candidato por Alianza Popular (AP); y 3) el expresidente Evo Morales, quien junto a sus adherentes desplegó una intensa campaña por el “voto nulo” en señal de protesta ante lo que calificó como proscripción de su candidatura por parte del OEP .

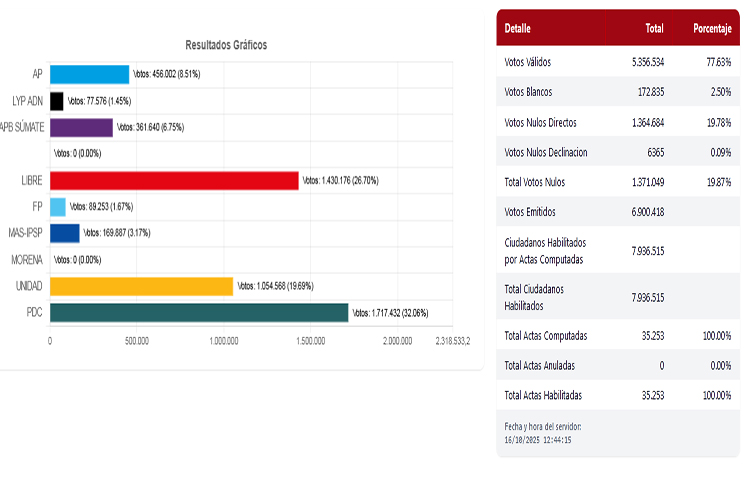

Los resultados publicados en el sitio web oficial del OEP (https://computo.oep.org.bo/) son lapidarios:

– De los seis millones 900 mil 418 votos emitidos, equivalentes al 86.9 por ciento de las personas habilitadas, los votos válidos fueron cinco millones 356 mil 534, correspondientes a un 77.63 por ciento;

– El candidato del MAS-IPSP obtuvo 169 mil 887 votos, para un 3.17 por ciento (sexta posición);

– El candidato de AP obtuvo 456 mil dos votos, para un 8.51 por ciento (cuarta posición);

– Los votos nulos directos alcanzaron un millón 364 mil 648 votos, para un 19.78 por ciento.

Asimismo, las dos primeras mayorías fueron conquistadas por binomios de derechas:

– El candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo un millón 717 mil 432 votos, para un 32.06 por ciento (primera posición);

– El candidato Jorge Quiroga, de Alianza Libre, obtuvo un millón 430 mil 176 votos, para un 26.70 por ciento (segunda posición);

Los resultados para la Asamblea Legislativa Plurinacional 2025-2030 son aún más contundentes:

– Cámara de Senadores (36 escaños): PDC, 16 senadores; Alianza Libre, 12 senadores; Alianza Unidad, siete senadores; Autonomía Para Bolivia Súmate, un senador. (El campo nacional-popular, en todas sus vertientes, se queda sin escaños);

– Cámara de Diputados (130 escaños): PDC, 47 diputados; Alianza Libre, 37 diputados; Alianza Unidad, 26 diputados; Alianza Popular, siete diputados; Autonomía Para Bolivia Súmate, cinco diputados; MAS-IPSP, un diputado; Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate, un diputado. (El campo nacional-popular, en todas sus vertientes, no logra conseguir el 10 por ciento de los escaños) .

En síntesis, los números confirman la debacle electoral del campo nacional-popular, que se queda sin capacidad inmediata de efecto estatal- acaso la clausura del Proceso de Cambio-, y por ahora una inédita segunda vuelta en las presidenciales, agendada para el domingo 18 de octubre, entre dos alternativas reaccionarias.

Réquiem para el Proceso de Cambio

(Un breve paréntesis necesario)

El 21 de enero de 2006 Evo Morales y Álvaro García Linera fueron investidos respectivamente como presidente y vicepresidente de Bolivia, arribando al gobierno de la mano del MAS-IPSP y aperturando la Revolución Democrática y Cultural o Proceso de Cambio.

La lucha de los movimientos sociales indígena originario campesino, de los cocaleros, de los obreros y de lo que a mediados de la década del 90 surgiría como Instrumento Político y pronto MAS, se remonta a la segunda mitad de los años 80, cuando asume la presidencia de la República Víctor Paz Estenssoro el 6 de agosto de 1985- tras el colapso de la Unidad Democrática y Popular (UDP)- e inmediatamente da curso al Decreto Supremo 21.060, del 29 de agosto, pilar de un “paquetazo neoliberal” que cerrará centros mineros, cesará a gran parte de la clase obrera y liberalizará la economía, que rápidamente enajenará la propiedad estatal en favor de privados, en un período que se prolonga por dos décadas, también caracterizado por una “democracia pactada” entre partidos liberales minoritarios.

Es por eso que el MAS-IPSP llega al Ejecutivo con un discurso marcadamente antineoliberal, nacionalista y antiimperialista. De la mano de la “Agenda de Octubre” y tareas claves como: 1) nacionalizar los hidrocarburos y otras empresas estratégicas; 2) refundar el país con una nueva Constitución Política emanada de una Asamblea Constituyente. Ambas tareas cumplidas para una Bolivia que pasó de llamarse formalmente República a Estado Plurinacional, reconociendo constitucionalmente la existencia de 36 naciones indígenas.

En sus 20 años de gobierno (Evo Morales 2006-2019 y Luis Arce 2020-2025) los logros económicos y sociales del MAS-IPSP son indiscutibles y pueden ser revisados en las memorias periódicas de organismos como las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial (BM), entre otros. Solo el crecimiento del PIB pasó de casi nueve mil millones de dólares en 2005 a 47 mil millones de dólares en 2024, contribuyendo a reducir la extrema pobreza a menos de la mitad. Y así la lista suma y sigue.

Como toda experiencia política de larga data el Proceso de Cambio puede ser subdividido, con fines metodológicos y para una comprensión más profunda de su desarrollo, en disímiles períodos marcados por giros tácticos y estratégicos en su política nacional e internacional. Una reflexión en cuanto a su origen, evolución y caída en 2019 puede examinarse en el trabajo “Reflexiones en torno al golpe de Estado en Bolivia”, publicado en la serie “América Latina y el Caribe” (Catalejo) de la revista Temas el 10 de noviembre de 2020.

Igualmente, apuntes sobre la presente gestión de Luis Arce y sobre todo las causas y efectos de la implosión del MAS-IPSP han sido tratados en la entrevista que me hicieran Leyner Ortiz Betancourt y Fernando Luis Rojas, intitulada “En Bolivia o se hace política con las masas o golpea el Ejército”, publicada en La Tizza el 4 de abril de 2025.

Un balance integral de la derrota actual está aún por hacerse. Por lo pronto invaden el ambiente inquietudes respecto al carácter de la derrota del proyecto político del MAS-IPSP, al vaciamiento político ideológico a medida que su “administración” aparentemente se afianzaba, al relacionamiento entre núcleo direccional-organizaciones sociales-electores, al persistente rechazo a la “forma partido”, a la censura y autocensura y persecución de las disidencias al interior del propio campo nacional-popular, a los hiperliderazgos que pasó a disputas de egos y promovieron divisiones, a la no transición de una parcial revolución política a otra de tipo social, a la clausura de formas asociativas autónomas y con tendencia al autogobierno de las masas, a los límites de la democracia liberal burguesa y la “política de pasillos”, al impedimento de la sindicalización de la clase trabajadora del área estatal, a las cada vez mayores concesiones al empresariado, a la renuncia al avance de las autonomías indígenas, al descuido de la economía nacional, entre otros muchos asuntos sustanciales.

La derecha con las riendas del poder

El ascenso de la derecha criolla ha sido evidente en los últimos dos lustros, registrándose unas cuantas victorias electorales-siendo sin dudas la más significativa por su impacto la del Referéndum del 21F de 2016, que impidió la modificación de la Constitución Política para habilitar una cuarta candidatura presidencial de Morales-; “victorias callejeras” como la que obligó al Ejecutivo a abrogar el nuevo Código del Sistema Penal en enero de 2018; “victorias civil-militares” como la del golpe de Estado de noviembre de 2019; “victorias ideológicas”, como el arraigado convencimiento en la mayor parte de la ciudadanía de que en 2019 el oficialismo cometió un “fraude electoral” y no hubo una ruptura violenta del hilo constitucional.

Esta acumulación de experiencias le posibilitó sobreponerse con prisa a la derrota electoral del 18 de octubre de 2020 y a las detenciones de golpistas como la expresidenta de facto Jeanine Áñez el 13 de marzo de 2021, el dirigente cívico potosino Marco Pumari el 9 de diciembre de 2021 y el exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre de 2022, atrincherándose en el Parlamento y en las calles, en medios de comunicación, en gremios patronales y universidades, para planificar y desplegar una desestabilización prolongada del Gobierno Nacional hasta llevar a la derrota al campo nacional-popular en su conjunto el pasado mes de agosto.

Ahora sus cartas para ocupar la Casa Grande del Pueblo son Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, cuyas trayectorias y propuestas podremos resumir en :

– Rodrigo Paz Pereira (58 años): candidato del PDC, filiación centro derecha. Nacido en Santiago de Compostela, es un economista, senador y exalcalde de Tarija, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro;

– Propone acabar con el “Estado tranca” (burocrático), descentralizar recursos con un modelo “50-50” entre Gobierno Nacional y regiones, cerrar empresas estatales deficitarias, combatir la corrupción mediante tecnología blockchain y establecer un fondo de estabilización basado en criptomonedas;

– Durante su gestión edilicia fue imputado por irregularidades en la licitación y ejecución del “Puente 4 de Julio”, adjudicado por Bs73.2 millones y concluido tras su mandato, además de otras 13 obras públicas. El Ministerio Público interpuso cargos por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica;

– En reciente gira por los Estados Unidos, luego de reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para compartir su Programa Político y comprometer préstamos a su gestión, en entrevista con Fernando del Rincón de la cadena CNN condensó su propuesta-país en el eslogan: “capitalismo para todos”;

– Lo acompaña en el binomio Edman Lara, un excapitán de la Policía altamente popular por sus publicaciones en redes sociales y su llegada en el evangelismo.

– Jorge Quiroga (65 años): candidato de AP, filiación derecha extrema. Nacido en Cochabamba, es un ingeniero industrial, expresidente entre 2001-2002 y exvicepresidente entre 1997 y 2001, bajo la presidencia del dictador Hugo Banzer Suárez;

– Su propuesta se centra en el ajuste fiscal, el levantamiento de las subvenciones como hidrocarburos, la austeridad del Estado, reforma judicial, privatizaciones de las empresas sociales (incluido el litio), estrechamiento de lazos con el FMI y modelos económicos hiperliberales como el aplicado por Milei en la Argentina;

– Fue imputado por calumnias e injurias luego de acusar al estatal Banco Unión de ser “una lavandería de corrupción”, refiriéndose a un escándalo de 2009 (“caso Catler-Banco Unión”), relacionado con sobornos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), causa que no prosperó;

– A principios de esta semana, luego de retornar de un viaje por los Estados Unidos, anunció su intención de firmar TLC con países de la Unión Europea (UE) y promover la creación de Zonas Económicas Especiales en el Altiplano, con las implicancias que estas tienen en desmedro de los derechos de trabajadoras y trabajadores;

– Su compañero de fórmula es Juan Pablo Velasco, un empresario cruceño vinculado al rubro de la tecnología y servicios por Internet.

¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde vamos?

Los desafíos que deberá afrontar el próximo Gobierno son complicados, sobre todo si se piensa asumirlos con una mirada estrictamente coyuntural y postergando cualquier solución estructural, como hasta ahora han planteado tanto Paz como Quiroga.

– En cuanto a la inflación acumulada, hasta julio de 2025 la cifra se empinaba a los 16.92%, según el INE, registrando las mayores alzas en los alimentos de la canasta básica (verduras, carnes, cereales, etcétera), artículos de aseo personal, el transporte interdepartamental, entre otros;

– Se requiere un fondo de alrededor de 55 millones de dólares semanales para la compra de diésel y gasolina, a fin de normalizar su provisión, eliminar filas en surtidores, incidir positivamente en la economía y de paso reducir el precio de venta de los bienes importados;

– Se requiere generar alrededor de 12 mil millones de dólares para el pago de la deuda externa en los siguientes ocho a 10 años, equivalentes al 25 por ciento del PIB que actualmente asciende a cerca de 47-48 mil millones de dólares;

– Las Reservas Internacionales Netas (RIN), según información del Banco Central de Bolivia (BCB), a agosto de 2025 alcanzaron los dos mil 881 millones de dólares, mostrando una leve mejoría respecto a 2024, aunque con la tendencia a la baja desde 2014, cuando el fisco contaba con 15 mil 84 millones de dólares- alrededor del 40 por ciento del PIB de ese entonces–;

– El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 asciende a cuatro mil 24 millones de dólares;

– En virtud de esas y otras cifras, organismos como el FMI podrían desembolsar a lo sumo un préstamo por mil 500 millones de dólares.

Ante ese panorama, y en base a los Programas de Gobierno de Paz y Quiroga, la interrogante actual es si el anunciado “ajuste económico” será paulatino o de shock.

La pasada semana el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) presentó el documento “Impacto macroeconómico de la eliminación del subsidio a los hidrocarburos en Bolivia: análisis de reformas abruptas y graduales”, de los investigadores Javier Aliaga y Ronaldo Terrazas.

En base a una serie de simulaciones constataron que en caso de levantar el subsidio a los hidrocarburos a través del shock se proyecta que la inflación interanual pueda escalar a 32 por ciento para el segundo semestre; mientras que el dólar llegaría a cotizarse a Bs16.8, siendo que el precio oficial es de Bs6.96 y actualmente el “paralelo” fluctúa entre los Bs12 y Bs13.

Por supuesto que un tránsito paulatino en esa área, por ejemplo manteniendo la subvención al transporte u otras prestación focalizadas que favorezcan a la población más pobre, tendrá su correspondiente impacto inflacionario y de devaluación monetaria aunque menos agresivo, según constatan los estudiosos.

Pero el dilema sigue siendo el mismo: ¿cómo encarar el déficit fiscal? ¿Cómo obtener recursos para las arcas estatales?

Las “soluciones” expuestas por la oligarquía están sobre la mesa.

Cabe al campo nacional-popular que la crisis económica actual, que se prevé se agravará, la paguen literalmente “los ricos”.

¿Cómo?

Sobre este punto nos parece plausible la propuesta del economista Jorge Viaña, inclinada a recuperar excedentes para el fisco a partir de la minería, la agroindustria y la banca. Además de una reforma tributaria progresiva.

Aquí cabe apuntar que la minería en su conjunto (oro, plata, zinc, etcétera), en sus distintas formas de propiedad y producción, por ejemplo en 2023 exportó un valor de casi seis mil millones de dólares y aportó apenas unos 48 millones de dólares al país.

Respecto a este asunto el extitular de Minería, José Pimentel, recientemente ha descrito la situación del oro: “las cooperativas productoras de oro, que suman el 99 por ciento de los productores, solo pagan el dos por ciento del valor exportado. Su expansión, en casi todos los departamentos, se debe al precio muy alto del metal y la inoperancia en la ejecución de las normas regulatorias: el precio del oro ha llegado a tres mil 600 dólares la onza, cuando en 2006 no llegaba a los 600”.

El sector agroindustrial se ha convertido en el segundo renglón de la economía nacional, con una formidable orientación al monocultivo y exportación de la soya, exento de impuestos, aun cuando países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay imponen retenciones apreciables.

Mientras tanto la banca se caracteriza, como destaca Viaña, por sus sobreutilidades que le han llevado a ganar mil millones de dólares en los últimos cuatro años y a duplicar su patrimonio cada dos años.

Abrir el debate social y atender lo señalado ciertamente requiere una recomposición del campo nacional-popular, del MAS-IPSP, de los partidos y movimientos de izquierdas y progresistas en su totalidad.

Es evidente que un paso ineludible para concretar esto último debe ser un balance transparente de los 20 años de gobierno masista a fin de identificar aciertos, errores, traspiés. Ahondar en los límites políticos e ideológicos del Proceso de Cambio, por ejemplo su excesivo economicismo cortoplacista (con descuidos imperdonables que hoy hacen mella) y su falta de correspondencia en el desarrollo político-ideológico de las bases de apoyo, así como el empuje para su mayor participación y democratización, entre otros temas esenciales.

Otro aspecto que pudiera facilitar el rearme orgánico y la subida de la moral de las masas bien pudiera ser, como ha observado Viaña en base a experiencias pasadas, la creación de comités y coordinadoras de base en defensa de la economía popular y de los recursos naturales.

En plano estrictamente electoral se avecinan las Elecciones Subnacionales 2026, donde serán elegidos gobernadores y asambleístas de los nueve departamentos y alcaldes de los 338 municipios del país, entre otras autoridades.

Aquí la duda que se repite diariamente es: ¿se caminará hacia la unidad para enfrentar dichos comicios? ¿Se logrará constituir una especie de “frente amplio” en el que participen, por ejemplo, el MAS-IPSP, la AP y otras colectividades? ¿Será el refugio en los municipios una buena alternativa para que el campo nacional-popular se pueda recomponer, dominar territorios y resistir a un Ejecutivo que amenaza con liberalizar la economía en tiempo récord?

Una mirada de largo aliento, desde las izquierdas y progresismos, no debe renunciar a plantearse estratégicamente el devenir boliviano, esto es haciendo todo lo que esté a su alcance por blindarse ante la eventual enajenación de los bienes comunes y de hecho insistir con enarbolar las banderas de la industrialización, de la plurinacionalidad, esta vez con la atención de que junto a la conquistas de espacios institucionales vía elecciones se fortalezca el movimiento popular de base preservando su autonomía y contribuyendo a su repolitización.

Es innegable que los retos que se avecinan son mayúsculos y que dependerá del pueblo buscar las herramientas que le empoderen frente a una oligarquía que promete una revancha política, social y racial.

Apremia extraer lecciones de las dos décadas en el poder, como pueden ser el carácter de la relación Estado/ sociedad en Bolivia (el maximalismo de masas); la pertinencia de la preparación y renovación de los liderazgos: el estudio constante de las correlaciones de fuerzas políticas; tener la capacidad de planificar, profundizar y dar sostenibilidad a reformas estructurales; comprender a cabalidad el relacionamiento entre Estado, Gobierno, movimiento/ partido, plan de defensa y trato con las Fuerzas Armadas; relacionamiento con países socios estratégicos y organismos regionales; entre otros muchísimos temas.

rmh/jl