Por Guillermo Castro Herrera *

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

“¿Que dónde estoy? En la revolución; con la revolución. Pero no para perderla, ayudándola a ir por malos caminos! Sino para poner en ella, con mi leal entender, los elementos de quienes, aunque no sean reconocidos al principio por la gente de poca vista o mala voluntad, serían los que en las batallas de la guerra, y en los días difíciles y trascendentales batallas de la paz, han de salvarla.”

José Martí[1]

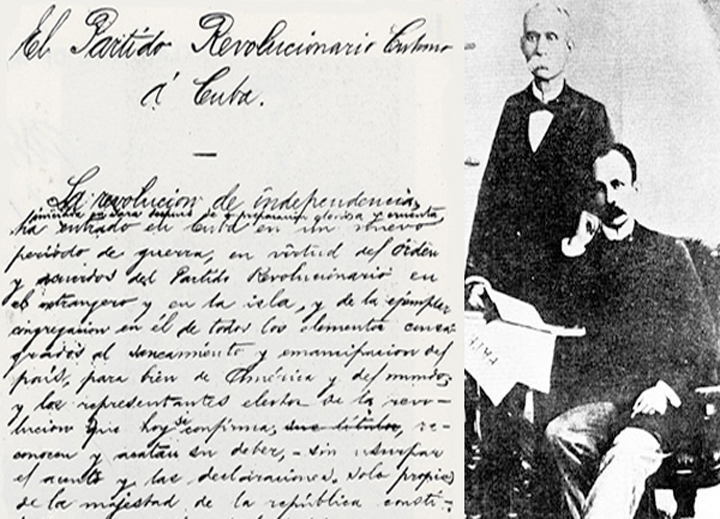

La circunstancia que dio lugar a esta apasionada profesión de fe de José Martí nos permite entender su papel en la reforma cultural y moral que abrió paso a la transformación de la lucha por la independencia de Cuba en una de liberación nacional. Esa lucha se había iniciado en 1868, con un alzamiento de medianos terratenientes, campesinos, esclavos liberados e intelectuales de capas medias, que se organizaron en República y lucharon por ella hasta 1878, cuando debieron aceptar un armisticio con el poder colonial.

A partir de allí, se produjo una escisión que tendería a ensancharse en la política cubana. Un sector de grandes terratenientes e intelectuales de capas medias se inclinaría por negociar con España una situación de autonomía para la Isla dentro de lo que restaba del sistema colonial español. Otro, de base popular y campesina, encabezado en lo más visible por los antiguos jefes militares de la guerra del 68, optó por renovar y culminar la guerra de independencia.

Martí, que había apoyado activamente a la República en armas desde su destierro en España y su exilio en México, mantuvo su compromiso con esta segunda opción hasta 1884, cuando se apartó de ella debido a diferencias en cuanto al propósito de la lucha, y de los métodos para organizarla y conducirla. De esas diferencias da cuenta la carta que le dirigiera al General Máximo Gómez, que a sus 48 años se había cubierto de gloria en la guerra, para decirle – desde sus 31 años, y su aún modesta trayectoria política -:

Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento; y cuando en los trabajos preparativos de una revolución más delicada y compleja que otra alguna, no se muestra el deseo sincero de conocer y conciliar todas las labores, voluntades y elementos que han de hacer posible la lucha armada, mera forma del espíritu de independencia, sino la intención, bruscamente expresada a cada paso, o mal disimulada, de hacer servir todos los recursos de fe y de guerra que levante el espíritu a los propósitos cautelosos y personales de los jefes justamente afamados que se presentan a capitanear la guerra, ¿qué garantías puede haber de que las libertades públicas, único objeto digno de lanzar un país a la lucha, sean mejor respetadas mañana? ¿Qué somos, General?, ¿los servidores heroicos y modestos de una idea que nos calienta el corazón, los amigos leales de un pueblo en desventura, o los caudillos valientes y afortunados que con el látigo en la mano y la espuela en el tacón se disponen a llevar la guerra a un pueblo, para enseñorearse después de él?[2]

Así planteado, el problema de la conducción política de la guerra emergía en estrecha asociación con el de su conducción militar, de un modo que anunciaba la formación de una cultura política cubana que veía en la independencia el medio imprescindible para superar el legado social, cultural y moral del coloniaje. La novedad de esa visión anunciaba, también, la formación de un tipo nuevo de intelectual capaz de expresarla y traducirla en una práctica política nueva.

Los problemas subyacentes a esa novedad vinieron a expresarse en la relación de amistad entre José Martí y Nicolás Azcárate (1828-1894). Ambos compartían el hecho de ser cubanos y patriotas, provenir de diferentes estratos de la clase media habanera, y ser abogados los dos – aunque Martí nunca llegó a disponer de los medios para pagar por la entrega de su título a la Universidad de Zaragoza, donde estudió.

Sus vidas, sin embargo, divergieron a partir de sus diferencias en la visión de las relaciones entre Cuba y España tras el armisticio de 1878, cuando Azcárate optó por la búsqueda de una reforma en las relaciones entre la metrópoli colonial y su colonia. Esto hizo de ambos adversarios, nunca enemigos, como lo ilustra el texto de singular nobleza que Martí dedica a Azcárate en ocasión de su fallecimiento.

El artículo de Martí, publicado en Patria, periódico del Partido Revolucionario Cubano, constituye un destacado ejemplo del tratamiento del vínculo entre socialidad y cultura en la vida política de nuestra América.[3] “Nicolás Azcárate ha muerto”, dice en su primera oración, y agrega enseguida:

Ha muerto el amigo, el periodista, el organizador, el orador. Expira, en la silla estrecha de un empleo español, el cubano cuya nativa majestad vino a parecer como apocada y oscura, por el vano empeño de acomodar su carácter prodigo y rebelde a una nación rapaz, despótica y traicionera.

Para Martí, eran nulas “y deshonrosas a veces, las capacidades del hombre, cuando no las usa en servicio del pueblo que se las caldea y alimenta.” En Azcárate, sin embargo, no hubo tal deshonra, pues “con el fuego del corazón, fuente única de la grandeza, lavó cuanto error, sincero u obligatorio, pudo nacer del desacuerdo entre su concepto teórico y tímido de la vida cubana, y la nacionalidad de Cuba, suficiente y briosa, y en los comienzos fea y revuelta, como las entrañas y las raíces.”

Las equivocaciones de Azcárate en política, añadía, vinieron de haber sido víctima “de aquella ceguera que suele ir con la mucha individualidad, por donde el hombre, de puro mirar en sí, y sentirse hervir la sangre, no ve afuera cuanto puede, ni entiende que sea su tiempo diverso de como se ve él, que es para sí la realidad suprema.” Por eso, “no vio como natural en su pueblo, a la hora de la rebelión, lo que para él no lo era; ni supo salirse de sí, y ponerse en los demás, que es el don esencial, y el deber continuo, de los hombres patrios.” Así, Azcárate cayó, “en cuanto a su pueblo”,

en el error de creer que la política, que es el modo de conducir en la concordia de la justicia para el bienestar total los elementos diversos, estaba en un país de yerros seculares y hábitos de perezoso señorío en la lucha literaria y superficial de los elementos privilegiados de la población. De este sueño se despierta en el destierro imprevisto, en la guerra desordenada, o en el cadalso. Al reaparecer en Cuba el problema, halla a Azcárate muerto.

El origen de este yerro, por otra parte, era remitido por Martí a “aquella singular arrogancia que casi siempre acompaña, y frecuentemente pierde, a las personalidades vigorosas.” Esto permitía entender que un hombre honesto, inteligente y talentoso creyera “ver en sí propio, como cubano que era, la pintura fiel de Cuba” y tuviera “por aberración y nulidad cuanto de su patria fuera diverso de lo que veía en sí.”

Hoy, desde nosotros, sabemos que tal actitud expresa, a un tiempo, un rasgo de personalidad y una modalidad de relación con la propia sociedad. Azcárate y Martí nos muestran dos tipos de relación orgánica posible en su sociedad y su tiempo. Dentro de las opciones de la situación colonial cubana – que iban del integrismo español al anexionismo a los Estados Unidos -, el autonomismo de Azcárate expresaba el justo centro que constituye el ideal superior de un liberalismo finalmente conservador.

La de Martí, por el contrario, fue la de un liberalismo radicalmente democrático, que se trascendía a sí mismo al calor de su contacto con las masas trabajadoras de un mundo organizado como un sistema colonial, en el que se apagaban ya los últimos alientos de la Gran Revolución de 1789.

Para Martí, en efecto, se trataba de transformar el orden existente, para culminar en Cuba la creación de una sociedad nueva. Nueve años antes lo había expresado con singular claridad:

fuera de la verdad no hay salvación, y yo no puedo decir ni hacer cosa que no sea para beneficio de mi patria. Ella es la razón de mi vida. Si pienso, es para defenderla. Si soporto en silencio una ofensa, es porque así la sirvo. Todo lo haré, todo lo noble haré sobre la tierra, para crear en mi país un pueblo de hombres, por salvar a mis compatriotas del peligro de no serlo. Y, no quisiera que se asentaran sobre rencores. Yo veo los caminos por que viene nuestro pueblo y quisiera salirle al paso, para acortarle la jornada, y no ir contra ellos. Si vamos por donde quiere ir nuestro pueblo, venceremos; si no, no.[4]

En la lucha por ese empeño ofrendó su vida.

En esa misma lucha que hoy busca nuevamente las formas más adecuadas para crear una región de ciudadanos, en la que las mayorías sociales se conviertan finalmente en mayorías políticas, se renuevan cada día el vigor y la vigencia de su ejemplo y su palabra.

ag/gc

Referencias bibliográficas

[1] “[Borrador del discurso pronunciado el 25 de junio de 1885 en Clarendon Hall]”. Obras Completas. Edición Crítica. Centro de Estudios Martianos. La Habana, 2008. XXII: 333.

[2] “Al General Máximo Gómez”. New York, 20 de octubre de 1884. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975: I, 177 – 178.

[3] José Martí: “Azcárate”. Patria, 14 de julio de 1894 Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1975. IV, 473 – 476. http://www.josemarti.cu/publicacion/azcarate/

[4] “Al Director de El Avisador Cubano”. Nueva York, 6 de julio de 1885. Obras Completas. Edición Crítica. 325-325. Centro de Estudios Martianos. La Habana, 2008. XXII: 324-325.