Por Oscar Domínguez G.

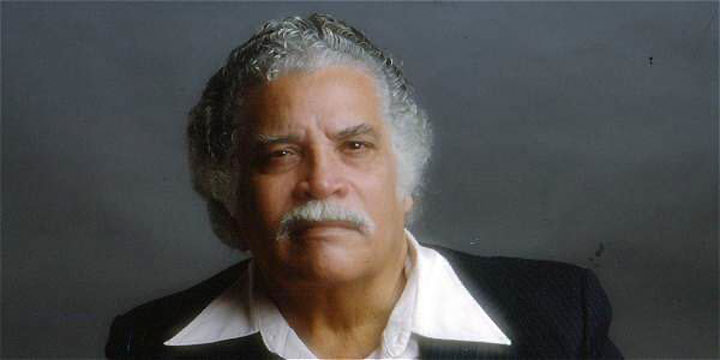

Convertido en una especie de Quijote con orquesta, el “Inquieto Anacobero”, Daniel Santos, anduvo por la vida desfaciendo entuertos sentimentales a punta de boleros y guarachas. Y a la manera de un Cid Campeador musical sigue ganando y perdiendo batallas después de muerto. Decidió nacer en febrero para sacar este mes del anonimato.

(Sábato lamentaba que la gente muriera en febrero cuando no hay nadie en Buenos Aires…).

Una de las batallas ganadas por Santos es el homenaje póstumo que recibió del Nobel García Márquez en su autobiografía «Vivir para contarla». Una especie de indemnización post mortem por cuanto Santos soñó con que Gabo lo biografiara en vida, hermano, en vida.

En el prontuario artístico de Santos figuraron más de 3.500 canciones que siguen llegando por igual al corazón… y a los pies, que se encargan de convertirlas en ritmo. Un bolero en la voz del Jefe será siempre un editorial sentimental que se baila.

Con 600 canciones de su propio cacumen, fue el biógrafo obligado de enamorados de varias generaciones que sufren y se alegran en los distintos idiomas. Fue La Voz (el Sinatra caribe para sus devotos fans) de los dos que no tenían más voz que la suya para confesarle su amor o desamor a su dulce enemiga.

«Tengo canciones, grandes, chiquitas, bonitas, feas; son como mis hijitas»…, afirmaba.

El bolero es el esperanto de los enamorados. O desenamorados. «Tengo canciones, grandes, chiquitas, bonitas, feas; son como mis hijitas», las definió con ternura de abuelo el Jefe, como lo apodó la bohemia del café Perro Negro, en el barrio Guayaquil, de Medellín, en los años 50, cuando Daniel hacía dos o tres giras por año en Colombia.

Por esa época, no lo alcanzó un baculazo lanzado por “Nos” Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa, Antioquia, para toda Colombia. Builes puso el grito en el cielo en un oficio a través del cual exhortó a sus ovejas a no caer en las redes de la música caribeña profana interpretada por el anacobero y el diminuto rey del mambo, don Dámaso Pérez Prado. Santos, pues, tuvo el honor de haber sido “prohibido para todo católico”.

Seguramente pesó en el ánimo de monseñor la fama de Daniel de quien se decía que tenía autorización policial para fumar marihuana cuando la yerba apenas crecía en la aceptación de los rumberos. Tal vez a esa fecha se remonte el estigma que durante años pesó sobre el cigarrillo Lucky Strike cinco letras sin filtro, que, decían, se utilizaba como soda o pasante de la marachafa.

Una corte de fanáticos recibía siempre a Daniel en sus visitas a Medellín: los llamados “camajanes”, miembros de la cofradía de la cannabis que lucían floridas camisas con los botones desapuntados que dejaban el pecho al aire.

Completaban el decorado pantalones blancos y zapatos del mismo color, sin medias. La pinta ha sido calcada, sin crédito, por los metrosexuales de hoy, encabezados por “divos” como el futbolista inglés David Beckham y el cantante Julio Iglesias, padre, cuando viene a Cartagena.

En un baño del Coliseo Cubierto el Campín, improvisado como camerino, Daniel Santos Betancur -nada que ver con los dueños de El Tiempo, ni con el expresidente Belisario- aceptó la noche de su último concierto en Colombia un diálogo fugaz con reporteros. Yo estaba en primera fila. Sería su última visita al país antes de partir para la “ignota lontananza” de los cantantes muertos. Antes de entrar en materia exigió que no se le plantearan cuestiones políticas.

Atrás quedaba su viejo activismo político de cuando invitaba a los yanquis a irse a casa y dejar quieto a su Puerto Rico del alma. Eran los tiempos en los que Daniel no se resignaba a que la bandera de su país “fuera una estrella más en la bandera americana”. Y se quitaba el sombrero ante la revolución cubana.

De «sus hilos de plata», como el Inquieto Anacobero bautizó su cabello blanco en alguna de sus melodías, numerosas gotas de sudor hacían fila (en Colombia hay que hacer cola para todo) para correr por sus mejillas septuagenarias, en una demostración de que, como siempre, sudó sus honorarios.

Según Luis Villarder, experto en música antillana, lo de anacobero viene de una voz africana, “ñáñiga”, que quiere decir diablillo. Lo de inquieto, cuenta Carlos E. Serna S., en un libro que editó Discos Fuentes (La Sonora Matancera), nació del hecho de que en el escenario Daniel parecía con mal de San Vito.

Conocí al Anacobero en los pianos sin cola del barrio Aranjuez, de Medellín, de los años cincuenta. En esa época mi madre soñaba con conocer al Papa. Yo me transaba por conocer algún día a Daniel de quien me preguntaba, con El Trío Matamoros en su “Son de la loma”: “Mamá, yo quiero saber de donde son los cantantes”.

Como averiguando se va a Roma, supe que Santos era del barrio Trastalleres, Puerto Rico, donde nació el 5 de febrero de 1916. Otros dicen que “acigüeñizó” en junio del mismo año.

Esos pianos (traganíqueles) no eran precisamente de los que traían a lomo de barco y de mula para las solteras perpetuas de Envigado, como los que menciona García Márquez en «El amor en los tiempos del cólera». Por cierto, Gabo le haría a Santos el homenaje póstumo de confesar su devoción por su arte. Y lo hizo en público, no en voz baja. En su bolero de 579 páginas titulado, “Vivir para contarla”, Gabo confiesa su vocación de cantante.

Es más, según se desprende de su relato, Daniel y Gabo fueron colegas por cuanto el fabulista de Aracataca integró el Cuarteto García que se dedicaba a animar toda suerte de rumbas en Barranquilla. El de intérprete fue uno de los primeros oficios lícitos conocidos del nieto del coronel Nicolás Márquez quien no lucirá, ni siquiera muerto, los soles de general de la república.

Los de Aranjuez tampoco eran de esos pianos que funcionaban con un concertista que suele arrancarles música accionando el Braille del teclado. A los viejos pianos, marcas Wurlitzer o Seeburg, bastaba con echarles una monedita por una ranura y los cantantes empezaban a extrovertirse por orden cronológico.

A los muchachos de ahora, que tampoco usan gomina, conviene aclararles de una vez por todas que los pianos son las mismas rocolas o traganíqueles que se conocen en muchas partes del mundo.

La noche que lo conocí, Santos volvió a lucirse como dominador nato del escenario. El dueño de la rumba. La orquesta, el micrófono, su cuerpo, su ritmo, todo colaboró para que las cosas salieran como ordenan los cánones de la rumba antillana. Conocía su oficio. Fue honrado con él. Actuaba como si lo hiciera por primera vez. Si eso no es ética y estética a la hora de ejercer su destino entonces apagá y vámonos.

«Qué lindo tocó la Sonora Matancera esta noche», comentó Daniel quien al final de su recital se confundió en un abrazo con el director, el eterno Rogelio Martínez, y con Carlos Manuel Díaz, Caíto, otra eterna segunda voz de la orquesta que arrancó en Matanzas con el nombre de Tuna Liberal, luego ascendió a Estudiantina Sonora Matancera y, finalmente, se convirtió en Sonora Matancera, a partir de 1932.

Cuando estuve en Cuba pasamos por Matanzas pero nuestro taxista habanero se aculilló y no nos permitió bajarnos en esa Meca de la Sonora. El afable y dicharachero hombre del volante puede sumar las nuestras a las dosis de madrazos que se ha ganado en vida. Nunca me había dolido tanto pagar setenta dólares/día por alquilar un vehículo que sólo nos llevó a Varadero cuyo mar arisco no se dejó nadar ese día.

«Soy perfeccionista en mi oficio», confesó cuando le preguntamos por qué en algún momento del concierto se le vió enojado con algunos de los integrantes de la Sonora.

Celia de la Caridad Cruz Alonso, Celia Cruz para los guaracheros, lo sucedió la noche que lo conocí en el escenario bogotano. Hoy los dos disfrutan del mismo pabellón en el cielo, tercer piso, ascensor. (Con el perdón de los guaracheros, esa noche me olvidé de Celia.Había que chuliar un sueño).

En algún momento de la charla, un ad-hoc-trinado discípulo de Hipócrates se asomó al interior del camerino para preguntarle al Jefe si necesitaba oxígeno. Era una de las mínimas “exigencias” del artista que se dio el lujo de grabar hasta dos y tres versiones para diferentes sellos. La altura de Bogotá de pronto le podía jugar pilatunas al hombre que completó 10 matrimonios, uno de ellos con Luz Dary Padredín, una caleña de 15 años al momento de hacerse leer la epístola.

El Anacobero le dijo no al oxígeno artificial con una sonrisa y prefirió alzar, a manera de brindis, restos de un vaso de whisky seco que había empezado a liquidar sorbo a sorbo a medida que transcurría el concierto.

Cuando arrancó con «Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra», tres reclutas fugados de las caballerizas de Usaquén, se pusieron firmes y lacrimógenos en las graderías. El Jefe les regaló una inclinación de cabeza en reciprocidad. Los reclutas volvieron a creer en Dios y gritaron “Viva Colombia” y siguieron con su cacho inspirador.

El Jefe empató con su autobiográfico «El preso», inspirado en un cañazo que tuvo que pagar en Medellín. La canción provocó gran movimiento en los tendidos (olorosos a la sativa), seguramente ocupados por prófugos de algunas de las cárceles bogotanas, ahora convertidas en quesos gruyer de tantos túneles que las caminan por dentro.

En algún momento, una Lolita deshinbida se metió al camerino con el ánimo evidente de tentar al viejo con el sexto mandamiento, pero al revés. Santos, curado del demonio del medio día sexual, la desanimó benévolamente y le recordó a ese “bocado de cardenal” que podía ser su abuelo. La chica aspirante a convertirse en enésima mujer de Daniel prefirió no insistir.

Un cigarrillo Lucky Strike -con filtro porque todo ha subido- salió de su saco blanco al que le hacían juego pantalones cafés y una camiseta roja que no hizo nada por ocultar su generoso estómago.

Le pregunté si debía su longevidad al hecho de haber cantado muchas canciones de amor. Respondió que ,sobre todo cuando era joven, le dedicó tiempo al amor pero reconoció que en la vida hay otras cosas interesantes sobre las cuales cantar y escribir.

Santos había escrito sus «Confesiones», el mismo título que San Agustín, el hijo de Santa Mónica, le dio a su hermosa autobiografía. El hijo de don Rosendo Santos, carpintero, y doña María Betancur, costurera de las que no daba puntada sin dedal, aceptó que el libro estuvo mal planteado pero que de todas formas «sólo escribí sobre cosas ásperas de mi vida¨.

¨Lo bonito de la vida no tiene importancia. El hombre bueno no tiene importancia. El importante es el malo, el que tiene historia», confesó el peripatético Jefe en tono filosófico.

Metió a Dios en la colada y dijo que «quiera él que yo sea de los buenos. Mi idea es ser bueno pero a veces no se puede», nos confesó el Inquieto cuya voz tantos han imitado. «Entre ellos Charles Figueroa, a quien crié en 1941 cuando salió de Puerto Rico. Era un gran artista. No había tenido necesidad de imitarme, aunque agradezco a quienes me imitan».

Insistió: «Creo que Dios cree en mí». No sé por qué la frase me pareció prestada de una del coronel Aurelio Buendía: «Dios es mi copartidario». Y entró en detalles: «Lo digo porque siempre me ha ayudado y he tenido fe en él para pedirle cosas. No quiero nada del otro mundo. Sólo cosas chiquitas. Lo que más quiero es tenerlo a él a mi lado».

Me dio la impresión de que lo tenía sin cuidado no haber sido feliz, como Borges. «No he llegado a ser completamente feliz porque voy de carrerita», comentó Santos quien reconoció que sus diez matrimonios fracasaron “por culpa mía, claro». Su condición de trotamundos le impidió dedicarse a la dialéctica del pañal y a los llantos interpretados por los locos bajitos que contribuyó a hacer.

Santos le dio mate al whisky puro que quedaba en su diestra mano que exhibía un tic de tanto empinar el codo. «Adiós, chicos», nos dijo al final.

La leyenda que canta desapareció por una puerta lateral del Estadio y se perdió en los recovecos de la ciudad, de regreso a la soledad de cinco estrellas del Hotel Tequendama a rumiar sus años bien vividos. Y mejor cantados. En recuerdo del Anacobero debajo de mi mesita de noche reposa la foto que me hice tomar con el viejo que hizo grande a la eterna Sonora Matancera. Y al revés, claro.

ag/od