Por José R. Oro

Como vimos en la primera parte de este trabajo, se produjo un cambio significativo del lenguaje “socialista”, tal como se acepta en las referencias de Brandt, Kreisky y Palme a las restricciones fiscales generadas por la crisis del petróleo. Pero mucho más que los cambios de su “lenguaje” fue el cambio de sus “objetivos” que dejaron de ser revolucionarios y abandonaron el concepto de construir una sociedad nueva, conformándose con reformar y mejorar la sociedad existente.

Estas limitaciones fueron reales, sin duda alguna, pero no fueron la causa de la desaparición del lenguaje clasista en las formaciones políticas de la socialdemocracia europea y sus reflejos en otros continentes (incluyendo el socialismo o laborismo israelí, para poner un ejemplo extremo).

El ex primer ministro español Felipe González dijo que la corrida contra la peseta en 1986 le costó a España (en unos pocos días) el equivalente al presupuesto nacional de salud. El lento crecimiento económico, la inflación, el desempleo, los grandes déficits fiscales (consecuencia de querer distribuir lo que no se tenía) y las crisis de balanza de pagos no dejaron a los gobiernos “socialistas” mucho margen de maniobra.

El Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993, pretendía ser una solución a estos problemas, pero se produjo a costa de atar las manos a los socialdemócratas a sus espaldas: con un límite del tres por ciento a los déficits anuales y del 60 por ciento a la relación deuda/ PIB, la estimulación keynesiana era casi imposible y el aumento del gasto social estaba estrictamente circunscrito. A medida que la derecha se desplazaba hacia la derecha, la izquierda se desplazaba aún más hacia la derecha, y las políticas económicas del centro-izquierda y del centro-derecha se volvieron casi indistinguibles.

Durante medio siglo, los socialdemócratas creyeron que la igualdad promueve por sí misma la eficiencia y el crecimiento. En palabras del ministro socialdemócrata sueco Bertil Ohlin, los gastos sociales “representan una inversión en el instrumento productivo más valioso de todos, que es el pueblo mismo”.

Sin embargo, de repente adoptaron la verborrea neoliberal sobre “compensaciones”: entre “igualdad y eficiencia”, entre “igualdad y crecimiento”. “El gobierno sólo puede hacer hasta cierto punto”, se hicieron eco los socialdemócratas de algo repetido hacía mucho por la derecha. “La responsabilidad”, una palabra clave en el léxico thatcheriano, se trasladó del Estado a los ciudadanos individuales. Como predicaba Giddens, “se podría sugerir un lema primordial para la nueva política: no hay derechos sin responsabilidades”. Y además de este giro lingüístico, los socialdemócratas se quedaron sin ideas.

En el capítulo titulado “Un nuevo orden capitalista”, de su libro de 2010 Caída libre: Estados Unidos, mercados libres y el hundimiento de la economía mundial, el economista J.Stiglitz instaba a aplicar las mismas reformas de posguerra: los gobiernos debían mantener el pleno empleo, una economía estable, promover la innovación, brindar protección social, seguros, limitar la explotación. Ahí llegó la palabra “nuevo orden capitalista” del título del libro de marras. No digo que fuera poco, pero era insuficiente y para los países en vías de desarrollo, imposible.

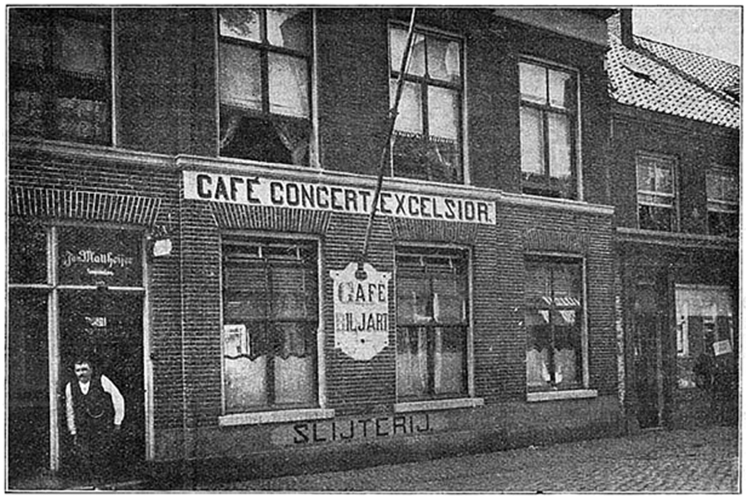

En retrospectiva, la trayectoria desde finales del siglo XIX hasta finales del XX es muy marcada. El Congreso de La Haya de la Primera Internacional, celebrado en 1872, en el modestísimo escenario del Café Concert Excelsior, había proclamado que “la organización del proletariado en un partido político es necesaria para asegurar la victoria de la revolución social y su objetivo último: la abolición de las clases”.

El primer programa sueco especificaba que “la socialdemocracia se diferencia de otros partidos en que aspira a transformar por completo la organización económica de la sociedad burguesa y lograr la liberación social de la clase obrera”.

Los socialistas pretendían “abolir la explotación, erradicar la división de la sociedad en clases, eliminar las desigualdades económicas y políticas, acabar con el despilfarro y la anarquía de la producción capitalista, erradicar todas las fuentes de injusticia y prejuicio”. Soñaban emancipar no sólo a los trabajadores, sino a la humanidad, a construir una sociedad basada en la cooperación, a orientar racionalmente las energías y los recursos hacia la satisfacción de las necesidades humanas, a crear las condiciones sociales para un desarrollo ilimitado de la personalidad.

Estos no resultaron ser objetivos factibles. Pero la visión de transformar la sociedad sobrevivió durante casi cien años, incluso cuando era imperativo hacer frente a crisis inmediatas, incluso cuando algunas ideas- la más destacada, la nacionalización de los medios de producción- se revelaron insuficientes, e incluso cuando los socialdemócratas experimentaron fuertes derrotas políticas.

Felipe González es acerbo, pero a mi juicio bastante exacto: «Lo que me preocupa es que, en cierta medida, la socialdemocracia murió de éxito. Murió porque no pudo comprender que la sociedad que había ayudado a crear no era una sociedad nueva, sino que había fortalecido la sociedad burguesa”.

La destrucción de la “izquierda blanda” en EE.UU., después de la Guerra Fría

La “izquierda blanda” en Estados Unidos, representada principalmente por el Partido Demócrata, nunca tuvo ninguna intención, ni siquiera teórica, de desmantelar al capitalismo. Los propósitos del New Deal de Franklin D. Roosevelt en la década de 1930 (su toma de posesión presidencial el 4 de marzo de 1933 es la mejor fecha de referencia), eran salvar y consolidar al capitalismo, hacerlo más “humano” y viable; pero de ninguna manera el desmantelamiento de la sociedad clasista. Además de la enorme crisis cíclica que se vivía en la época de la Gran Depresión, estaba el reto de la existencia de la Unión Soviética que mostraba una diferente visión social del futuro, ante la cual el capitalismo tenía dos opciones, la primera una reforma profunda y la segunda el fascismo.

La caída de la Unión Soviética y del campo socialista a finales del siglo XX, no solamente fue un gigantesco revés de las clases trabajadoras a nivel planetario, sino también- y perdonen la perogrullada- una formidable victoria (temporal) del capitalismo. Una de sus consecuencias fue reducir la necesidad y urgencia de “mejoras” en el sistema transitoriamente victorioso, haciendo redundantes las reformas de tipo socialdemócrata o de la línea New Deal.

En la archi- mencionada obra del estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama “El fin de la Historia y el último hombre” ya se hace la pretensión de que el capitalismo liberal constituye la cumbre permanente de la sociedad humana, suerte de Punto Omega a la Teilhard de Chardin en la estructura socio– económica. Este tema ha sido ampliamente discutido y refutado. Pero vinieron nuevos enfoques reformistas; menos genéricos, más precisos, también en los Estados Unidos, y esta vez, sorprendentemente, desde la derecha.

Hace casi dos décadas, un grupo de intelectuales y politólogos derechistas, capturó la atención de los medios e incluso de algunos políticos republicanos. Entre ellos se encontraban Ross Douthat del New York Times, Ramesh Ponnuru de la National Review y Michael Strain del American Enterprise Institute, quienes propusieron que el Partido Republicano ofreciera soluciones de política pública a cuestiones internas como la atención sanitaria y la educación, en lugar de provocar los resentimientos culturales de la base del partido, lo que Douthat ha llamado la política de la “identidad blanca”.

La principal mente política de los reformistas, Yuval Levin, editor de su publicación insignia, National Affairs, desafió a la “izquierda” en National Review algo más tarde:

“Ellos [los liberales] imaginan que existe algún tipo de agenda liberal coherente que responde a las preocupaciones de la clase media en el capitalismo estadounidense. Pero, ¿dónde está esa agenda? ¿En qué consiste? ¿En qué se basó el presidente Obama en su campaña de 2012? ¿En qué se supone que se basará el próximo candidato demócrata? ¿En redoblar la apuesta por la ventaja inicial y el salario mínimo más un impuesto a las emisiones de CO2? Para mí, una de las características más extraordinarias de este momento en nuestra política es que muchos liberales serios parecen no comprender realmente el agotamiento intelectual de la izquierda (quiere decir de la izquierda blanda, centrismo o como se le quiera llamar, nota del autor)”.

Levin tiene alguna razón, al menos en aquellos casos en que se apropian del nombre de “izquierda” los grupos que son realmente de derecha o centro- derecha. La candidata presidencial demócrata de 2016, Hillary Clinton (una defensora de la igualdad de género y de políticas favorables a la familia), ni siquiera apoyó la licencia familiar remunerada: “No creo que, políticamente, podamos lograrla ahora”, dijo entonces a un entrevistador.

En Social Democratic America, Lane Kenworthy considera minuciosamente los argumentos que se oponen a las ideas del Partido Demócrata, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Estados Unidos se encuentra hoy en el extremo inferior de las naciones avanzadas en cuanto a ingresos individuales de todo tipo, como porcentaje del PIB (alrededor del 37 por ciento, incluyendo fuentes federales, estatales y locales), propone que se gaste un 47 por ciento (más parecido al de Alemania). Esto sería un regreso (estadísticamente hablando) a la época del New Deal de Franklin D. Roosevelt, y un segundo intento del “Estado Keynesiano de Bienestar”. A la abuela de J. M. Keynes se le atribuye la frase de que “porque él nació en Cambridge, la gente lo cree inteligente”.

Inteligente era sin dudas, pero no necesariamente acertado en sus propuestas

Se trata de una extraña lucha para Kenworthy, que se basa en dos puntos: la mayoría de los liberales e izquierdistas comparten su apoyo a servicios públicos eficientes y bien financiados, y abogan por convertir al Estado en el “empleador final”. El sector público está completamente sindicalizado en los países que él elogia, mientras que el sindicalismo en el sector público de Estados Unidos es sólo otro frente en el intento de “humanización” del capitalismo.

Quienes creen que la socialdemocracia europea y/o estadounidense se encuentra en la última etapa de su carrera histórica se sentirán decepcionados. También lo estarán quienes, como el académico y activista laboral canadiense Sam Gindin, argumentaron en Jacobin que “si pensamos que el capitalismo es un sistema que bloquea el progreso humano, entonces el desafío es convencer a la gente de que el capitalismo es el problema, incluso cuando funcione al máximo”. Los neo– socialdemócratas estadounidenses piensan que valdría la pena luchar por un capitalismo que funcione al máximo- una versión americanizada del modelo nórdico-. Y lo proponen como una única opción ante el inminentemente amenazante fascismo de los Trump y MAGA, aunque no lo digan así claramente (solo hace unos días Kamala Harris y otras destacadas figuras política estadounidense se han atrevido a llamar fascista a D. Trump).

Veo muchos problemas en los argumentos de Kenworthy, de los cuales quiero discutir brevemente tres puntos. En primer lugar, es demasiado despreocupado respecto de los efectos de la decadencia del sindicalismo y de otras organizaciones de la sociedad civil burguesa. Yuval Levin, si bien caricaturiza la visión de la izquierda sobre la sociedad civil, argumenta que: “la cohesión social puede verse debilitada por el declive de los sindicatos y otras organizaciones cívicas”. Pero termina diciendo que “lo que se ha ido, se ha ido y, además, el gobierno se ha expandido precisamente para llenar los vacíos de servicios que ni siquiera las mejores organizaciones sindicales pueden cubrirlos”. Creo que los sindicatos en el concepto de los siglos XIX y XX están muertos hoy día. Será mejor que construyamos algo nuevo en su lugar si queremos acercarnos siquiera a cambios sociales profundos en los EEUU.

Pero lo que se propone por algunos “liberales y progresistas” es que Estados Unidos haga algo que nunca se ha hecho antes: crear una economía política socialdemócrata integral en una nación con una heterogeneidad étnica y racial generalizada. Los británicos crearon el Sistema Nacional de Salud cuando la población nacional era casi enteramente blanca. Los escandinavos y los holandeses completaron su estado de bienestar mucho antes de que llegaran los inmigrantes, en su mayoría musulmanes y procedentes de África. Ante las crecientes tensiones con las nuevas minorías étnicas y religiosas inmigrantes, sin mencionar una desigualdad galopante, ¿serían capaces estos países de implementar sus estados de bienestar hoy?

En segundo lugar, Estados Unidos tiene un Estado de Bienestar incompleto que se asienta precariamente sobre una sociedad multirracial, que se convertirá en una sociedad predominantemente no blanca alrededor de 2050. Cosas como la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, siglas en inglés, conocida como Obamacare) o los cupones de alimentos: solo una minoría de blancos los apoya, en comparación con el apoyo mayoritario a ellos entre las minorías. Una parte importante de los estadounidenses blancos (principalmente en áreas rurales) se oponen a los programas que consideran que benefician principalmente a los pobres y a las minorías raciales, mientras que apoyan programas universales como la Seguridad Social y Medicare.

Por ejemplo, en un artículo reciente del The Washington Post se entrevistó a blancos de clase trabajadora del empobrecido suroeste de Virginia, área que necesitaba desesperadamente de seguro médico para sus minorías, pero la mayoría de ellos eran profundamente hostiles a la ley. A principios de este año, Pew Research señaló una brecha del 44 por ciento entre los negros que apoyaban la ACA (77 por ciento) y los blancos (33 por ciento). En resumen, los estadounidenses blancos tienen sus seguros y no son propensos a brindar apoyo a quienes no se parecen a ellos o no pertenecen a su “tribu”. Y no tenemos ningún ejemplo de que las democracias sociales se hayan extendido de manera espectacular en naciones cosmopolitas y multiétnicas. ¿Puede realmente suceder aquí? No lo creo.

Finalmente, la polarización partidaria se combina con las múltiples posibilidades de veto de nuestro sistema político (su federalismo y separación de poderes) hechos ad hoc para dificultar el cambio social. Intenta convertir esto en una ventaja al afirmar que los mismos obstáculos hacen que sea menos probable que un programa, una vez implementado, sea revocado. Pero incluso en los sistemas parlamentarios, se han conservado los principales avances en materia de seguridad social, así que ¿quién necesita tantos vetos? El Partido Republicano se ha vuelto excepcionalmente obstruccionista a través de una combinación de hiper- partidismo, la retórica extremista antigubernamental de su base y una disciplina partidaria de corte fascista.

Algunos piensan que otra derrota presidencial podría obligar a los republicanos a adoptar una postura más moderada. No lo creo, los miembros republicanos del Congreso, en particular en la Cámara de Representantes, representan abrumadoramente a distritos blancos y conservadores; no tienen incentivos para suavizar su oposición a la reforma migratoria o para considerar un nuevo programa de licencia familiar remunerada o de libertad con el aborto, o con más impuestos a las grandes corporaciones. Me parece que eso coincide en gran medida con lo que muchos activistas del Tea Party también desean. Pero dentro del Partido Republicano, el fascismo de MAGA ha derrotado al Tea Party.

Me preocupa sobremanera que se subestime tanto el extremismo revanchista fascista del Partido Republicano actual como el colapso de los fundamentos comunitarios que hicieron posibles los avances anteriores en materia de justicia social. MAGA defiende el fascismo y esa es la única propuesta que trae a la mesa.

Tal vez los socialdemócratas europeos (y otros grupos políticos más o menos comparables en EEUU. y otras partes del mundo) se han transformado tanto como podían; tal vez han logrado que algunas de sus reformas sean irreversibles. Se han adaptado a los cambios culturales, han promovido la igualdad de género y se han vuelto bastante conscientes de la inminente catástrofe medioambiental. Nada en este artículo pretende cuestionar sus logros, pero sí hacer visibles sus enormes limitaciones y el perjuicio causado al movimiento revolucionario mundial. Este artículo trata esencialmente del agotamiento de la socialdemocracia, como propuesta para nuestros tiempos. En primer lugar, no han sido una ayuda, sino un impedimento para la formación de una sociedad nueva, y sus contrarios fascistas, como en el caso de MAGA, quieren hacer que este impedimento sea permanente y que consolide una “democracia neoliberal” y un imposible mundo unipolar.

Notas:

* “El Discreto Encanto De La Burguesía” es una sátira surrealista (1972) dirigida por el extraordinario cineasta español Luis Buñuel.

rmh/jro