Por Andrés Mora Ramírez*

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

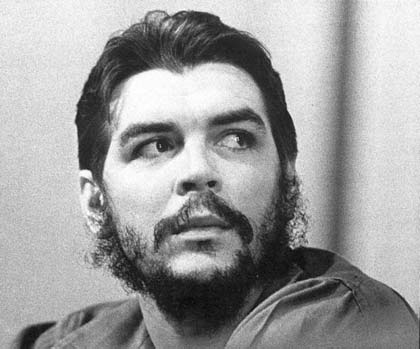

Hace medio siglo, un 9 de octubre de 1967, tras una persecución implacable orquestada por el ejército boliviano, bajo las órdenes del dictador René Barrientos y con apoyo de la CIA, caía fusilado en el pueblo de La Higuera el guerrillero argentino y nuestroamericano Ernesto Che Guevara.

Hasta Bolivia, corazón geoestratégico de América del Sur, lo había llevado su espíritu internacionalista -tras una experiencia adversa en la República Democrática del Congo- con su proyecto de desarrollar un foco guerrillero que contribuyera a crear las condiciones subjetivas para adelantar, después de Cuba, un nuevo proceso revolucionario de alcance continental.

Desde muy temprano, en 1954, como testigo directo del derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala -también con intervención de la CIA-, el Che advirtió que su vida estaría irremediablemente vinculada a la luchas de los pueblos de nuestra región. “América será el teatro de mis aventuras con carácter mucho más importante de lo que hubiera creído; realmente creo haber llegado a comprenderla y me siento americano con un carácter distintivo de cualquier otro pueblo de la tierra”, afirmó en una carta dirigida a su madre.

Diez años más tarde, luego del triunfo de la Revolución Cubana y de conocer, enfrentar y denunciar la brutalidad del imperialismo en todos los foros posibles, desde un cañaveral junto a trabajadores de la zafra, la reunión informal en una empresa nacionalizada, y desde el mitin político en la isla hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Che había perfilado ya su altura quijotesca y su proyección universal:

“No creo que seamos parientes (responde en 1964 a una mujer, María Rosario Guevara, quien le envía una carta desde Marruecos), pero si Ud. es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante”.

En su trilogía Memoria del fuego, Eduardo Galeano describe el asesinato de Guevara con un relato de magistral brevedad: “Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir cuarenta años, exactamente a la misma edad a la que murieron, también de bala, también a traición, Zapata y Sandino”; y se preguntaba el escritor uruguayo: “¿Ha muerto en 1967, en Bolivia, porque se equivocó de hora y de lugar, de ritmo y de manera? ¿O ha muerto nunca, en ninguna parte, porque no se equivocó en lo que de veras vale para todas las horas y lugares y ritmos y maneras?”

En un mundo como el nuestro, que se debate entre problemas inéditos y acuciantes propios de la compleja crisis civilizatoria que vivimos -crisis de la civilización del capital-; en un mundo que mira con temor las amenazas de guerra e intervenciones militares en América del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia, signo inequívoco de la locura autodestructiva del imperialismo permanente (y de la camarilla de gánsteres que hoy gobiernan en Washington); y en definitiva, en un mundo que, cada día más, nos emplaza a decidir entre imperio o humanidad, entre muerte o vida, entre la opulencia y el dominio de unos pocos, o la justicia, la igualdad y la democracia profunda para toda esa inmensa humanidad -pospuesta por aquel Norte revuelto y brutal que todavía nos desprecia-, la actualidad del Che está fuera de discusión, porque no se equivocó en su inclaudicable opción por los desposeídos de la Tierra.

De Norte a Sur y de Este a Oeste, allí donde alguien agita una bandera de lucha por la justicia social y contra el capitalismo; donde un pueblo se llena de dignidad y se levanta para enfrentar los atropellos del imperialismo, el legado del Che -pensamiento y acción- sigue vigente como posibilidad y desafío, pero especialmente como ejemplo de una ética y una praxis política de liberación, surgida desde las entrañas del dolor y el sufrimiento de los pueblos, y que se nutre de su amor y su esperanza.

ag/gc